人事評価制度 導入後の課題とは?失敗はスタート地点で決まる?

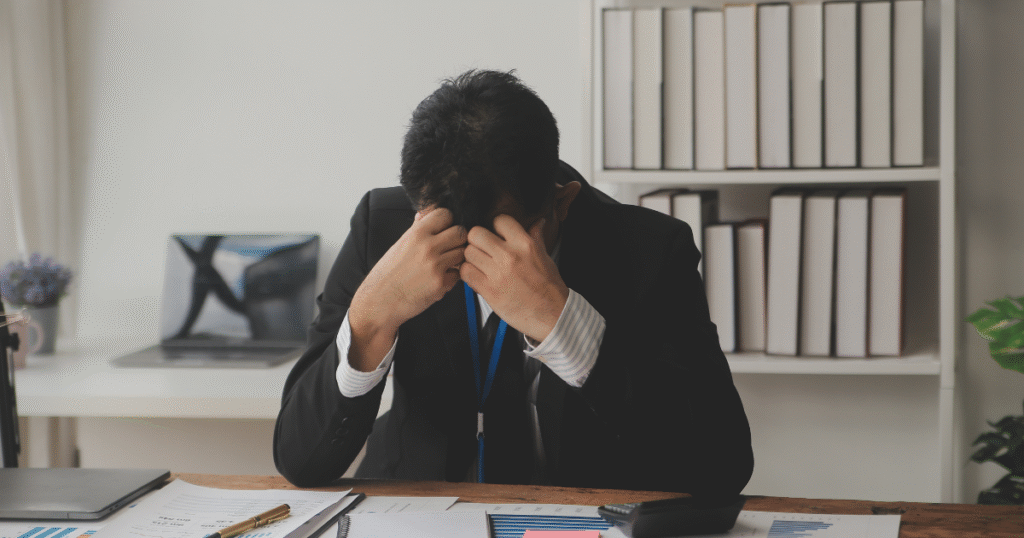

鳴り物入りで導入したはずの人事評価制度。

しかし、運用を始めてみると、現場からは次々と課題が噴出してくる。

「評価に納得できない」という社員の不満。 「運用が負担だ」という管理職の疲弊。 そして、いつの間にか誰も本気にしない、形骸化した「ただの作業」になってしまう。

「一体、何が間違っていたのだろうか…」

多くの経営者や人事担当者が、この終わりのない課題に、頭を悩ませています。

この記事では、まず、多くの企業が直面する「導入後の課題」とその「一般的な解決策」を、網羅的に解説します。

是非、最後までご覧ください。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】

大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。

2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。

人事評価制度 導入後によくある課題

人事評価制度を導入した多くの企業が、まるで申し合わせたかのように、同じような「壁」にぶつかります。

まずは、あなたの会社の現状を客観的に把握するために、導入後によくある代表的な課題を見ていきましょう。

評価のばらつきと公平性の問題

最も多く聞かれる課題が、「評価のばらつき」です。

同じ成果を出した社員でも、評価者である上司によって、評価が甘くなったり、辛くなったりする。

部署の文化や、上司と部下の人間関係によって、評価に差が生まれてしまう。

こうした状況は、社員の間に「不公平感」を生み出し、制度そのものへの信頼を、根底から揺るがします。

「頑張っても、上司との相性で評価が決まる」という空気が、組織に蔓延し始めるのです。

評価基準が曖昧で納得感が低い

評価のばらつきと密接に関係しているのが、「評価基準の曖昧さ」です。

「協調性」や「積極性」といった、解釈の幅が広い、抽象的な言葉が評価項目に並んでいる。

これでは、評価者が、自身の主観や価値観で判断するしかありません。

結果として、部下は「なぜ、自分がその評価になったのか」を、論理的に理解することができず、評価に対する「納得感」を得ることができません。

この納得感の欠如こそが、モチベーション低下の、最大の原因となります。

評価結果が処遇に反映されない

せっかく高い評価を得たのに、それが昇給や昇格、賞与といった「処遇」に、ほとんど反映されない。

これも、制度への信頼を失わせる、深刻な課題です。

特に、年功序列の文化が根強く残っている企業では、評価結果と処遇が連動せず、結局は年齢や社歴が優先される、という事態が起こりがちです。

これでは、社員は「評価を頑張っても意味がない」と感じ、制度はあっという間に形骸化してしまいます。

制度運用に工数がかかりすぎる

人事評価制度は、その運用に、想像以上の「工数」、つまり時間と労力がかかります。

評価基準の策定から、目標設定、日々の記録、期末の評価シート作成、そしてフィードバック面談まで。

評価者である管理職は、本来のマネジメント業務に加えて、これらの膨大な評価業務をこなさなければなりません。

この過大な負担が、評価を「早く終わらせたい、面倒な作業」へと変えてしまい、制度運用の質を、著しく低下させるのです。

導入後の課題に対する一般的な解決策

さて、ここまで見てきたような課題に対して、世の中では、どのような解決策が提示されているのでしょうか。

ここでは、多くの専門家が推奨する、「一般的な解決策」を整理しておきましょう。

これらは、課題解決のための、基本的なアプローチとなります。

評価者研修の実施と基準の明確化

「評価のばらつき」や「納得感の低さ」に対する、最も一般的な解決策は、「評価者研修」の実施と、「評価基準の明確化」です。

管理職を集め、評価基準の解釈や、評価面談の進め方について、目線を合わせるための研修を、定期的に実施します。

同時に、誰が読んでも同じ解釈ができるように、評価基準を、より具体的で、客観的な言葉で、書き直す作業も行います。

これにより、評価の公平性と客観性を、高めようと試みるのです。

評価結果と処遇の連動を見直す

「評価結果が処遇に反映されない」という課題に対しては、評価と報酬の連動性を、より明確にするための、ルール見直しが行われます。

評価ランクごとに、昇給額や賞与の係数を、明確にテーブル化し、社員に公開する。

あるいは、昇格の必須要件として、特定の評価ランク以上であることを規定する。

こうした対策によって、評価制度への信頼性を取り戻し、社員のモチベーション向上を図ります。

ITツール活用による効率化

「制度運用にかかる工数が多すぎる」という課題に対しては、ITツールの活用が、有効な解決策とされています。

評価シートの配布や回収、評価結果の集計や分析といった、これまで手作業で行っていた業務を、人事評価システムによって自動化する。

これにより、管理職や人事担当者の負担を軽減し、評価業務の効率化を目指します。

定期的な制度の見直しと改善

そして、これらの課題全般に対して、最も重要だとされているのが、「定期的な制度の見直しと改善」です.

制度は、一度作ったら終わり、ではありません。

社員からのフィードバックを収集したり、社会情勢の変化に対応したりしながら、常にPDCAサイクルを回し、制度をより良いものへと、アップデートし続ける。

この継続的な改善活動こそが、制度を形骸化させないための、王道のアプローチだと、考えられています。

なぜ一般的な解決策だけでは不十分なのか

さて、ここまで見てきた「一般的な解決策」は、どれも正論であり、もちろん、実践する価値はあります。

しかし、断言します。

これらの解決策だけでは、あなたの会社が抱える課題は、決して、根本からは解決しません。

なぜなら、それらは全て、病気の「症状」に対する、対症療法に過ぎないからです。

どんな対策も対症療法で終わる理由

例えば、評価者の目線がズレているからと、評価者研修を実施する。

それは、熱が出たから解熱剤を飲むようなものです。

一時的に、熱は下がるかもしれません。

しかし、熱の「根本原因」である、体内のウイルスが消えたわけではありません。

薬が切れれば、またすぐに、熱はぶり返すでしょう。

評価基準の明確化も、ITツールの導入も、全て同じです。

それらは、あくまで症状を緩和するための一時的な処置であり、病気の根治には、至らないのです。

失敗はスタート地点で決まっている

では、病気の「根本原因」、つまり「ウイルス」は、どこに潜んでいるのでしょうか。

それは、「導入後」の運用プロセスの中には、ありません。

実は、導入後の課題や失敗は、そのほとんどが、制度を導入する、はるか手前の「スタート地点」で、すでに運命づけられているのです。

つまり、あなたの会社が今直面している課題は、昨日今日の運用ミスが原因なのではなく、制度を設計した、その最初の段階での「過ち」が、時間を経て、表面化してきた結果なのです。

本当の課題は理念の不在にある

その「スタート地点での過ち」とは、一体、何なのか。

それこそが、この記事が最も伝えたい、核心です。

本当の課題。

それは、あなたの会社の人事評価制度に、その土台となるべき「理念」が、不在であることです。

「我々は何のために、この制度をやるのか」 「この制度を通じて、どんな社員を育て、どんな組織を創りたいのか」

この、社長自身の「想い」や「価値観」が、明確な言葉として定義されないまま、ただ、他社の真似事や、世の中の常識だけで、制度を設計してしまった。

この「理念の不在」こそが、全ての課題を生み出す、万病の元なのです。

スタート地点から見直す本質的な課題解決

では、どうすれば、この根本原因を治療し、課題を本質的に解決することができるのでしょうか。

その方法は、ただ一つ。

勇気を持って、もう一度、「スタート地点」に、立ち返ることです。

制度設計の前に社長の法律を制定する

著者の思想の根幹には、「人事評価制度は、会社という王国の法律である」という考え方があります。

そして、法律には、その全ての条文の、拠り所となる「憲法」が存在します。

導入後の課題を解決する、本質的なアプローチとは、法律の「条文(評価項目や運用ルール)」をいじることではありません。

まず、その国の「憲法」、つまり「社長の理念」を、制定することなのです。

この憲法さえ、揺るぎないものであれば、下位の法律は、おのずと、正しく、そして一貫性を持って、設計されていきます。

社長のえこひいきを言語化する

では、その「憲法」とは、具体的に、どのようなものでしょうか。

それは、突き詰めれば、社長であるあなた自身の「えこひいき」の基準です。

あなたが、心の底から「こんな働きをする社員を、特別に賞賛し、報いたい」と願う、その価値観そのものです。

「挑戦する社員を、えこひいきしたい」のか。 「誰よりも顧客に誠実な社員を、えこひいきしたい」のか。 「チームの和を重んじる社員を、えこひいきしたい」のか。

この、社長の人間的な「えこひいき」の基準を、正直に、そして明確に言語化すること。

それこそが、憲法制定の、第一歩となります。

理念を全社員にインストールし続ける

そして、最も重要なのが、この制定された憲法、つまり「理念」を、全社員の心に「インストール」し続けることです。

制度を作って、終わりではありません。

朝礼で、会議で、社内報で、そして評価面談の場で。

社長自らが、そして管理職が、この法律が生まれた背景にある「物語」を、繰り返し、繰り返し、語り続けるのです。

この地道なコミュニケーションこそが、社員の心に深い共感を育み、制度への揺るぎない納得感の、土台を築き上げるのです。

まとめ:失敗の根本原因はスタート地点にある

人事評価制度、導入後の数々の課題。

その根本原因は、運用の巧拙ではなく、導入前の「スタート地点」の過ちにあります。

人事評価制度の課題を乗り越える第一歩

課題を本質的に解決し、乗り越えるための、第一歩。

それは、評価者研修のカリキュラムを見直すことではありません。

まず、社長であるあなたが、一人で静かに、自社の理念と向き合う時間を取ることです。

そして、「自分は、どんな仲間と、どんな未来を創りたいのか」という、原初の問いに、もう一度、立ち返ることです。

その答えが見つかった時、あなたの会社が抱える、全ての課題は、解決に向けて、大きく動き始めるでしょう。

失敗しない制度作りを支援する個別相談

もし、あなたが、自社の「スタート地点」に立ち返り、社員の誰もが納得する「理念」に基づいた、本物の制度を、本気で創りたいと願うならば。

ぜひ、私たちにご相談ください。

私たちは、あなたの会社の「魂」を言語化し、それを組織の隅々にまで浸透させる、本質的な制度作りを、ゼロから、共に行います。

あなたの会社が、課題の長いトンネルを抜け出し、新たな成長への道を力強く歩み出す、その第一歩を、共に踏み出せることを、心から楽しみにしています。

人事評価制度にお困りの方は、お気軽に村井にご相談ください。

➖ 資料請求 ➖

資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖

新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。