採用、定着を強化する人事制度とは

このコラムではクラフトビール会社の新規事業で年商1億円を達成してから1.5倍2倍へと成長させてきた村井が、その実践的なノウハウを紹介しています。

またコンサルティング会社として新規事業の立ち上げをサポートした、または大手の会社とのお仕事から培ってきた経験をお届けしています。

今回は「採用、定着を強化する人事制度とは」というテーマで解説します。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】

大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。

2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。

「採用」と「定着」の課題

「人が足りない」

「優秀な人材が集まらない」

「社員がすぐ辞めてしまう」

多くの中小企業の経営において社長から漏れる言葉です。

あなたの会社にも当てはまっているでしょうか。

中小企業が抱える「採用」と「定着」の課題は、どの企業も直面する重要な問題です。

「もっと人材が集まれば良いのに」と感じることが多いかもしれません。

人事制度が経営にもたらす効果は大きいです。

人事制度は、単に従業員のルールや仕組みを定めるためのものではありません。

実際には、企業全体の成長を支える重要なツールとして機能します。

例えば、適切な人事制度が整っている会社では、採用活動が効果的に進みます。

企業のビジョンや成長戦略に共感し、その達成に貢献したいと思う人材が集まりやすくなるのです。

また、社員の定着率も上がります。

公正な評価や適切な報酬が提供されることで、社員は長く会社に貢献し続ける意欲を持つようになります。

さらに、企業文化が強化されます。

人事制度がしっかり機能することで、社員同士のコミュニケーションが活性化し、会社全体の雰囲気が良くなるのです。

雰囲気の良い会社であるほど、社員も入社を進めやすくなり、リファーラル採用を実施する土壌にもなります。

「定着」の質の向上

そして、人事制度が企業理念や戦略と連動している場合、最も力を発揮するのが定着の質の向上です。

具体的には、企業に合わない人材が自然と離れ、企業にフィットした人材が定着するという、健全な「デトックス作用」が働きます。

このデトックスにより、企業文化を大切にしながら、成長を続けるための基盤が強化されるのです。

実際に私が手掛けた上場準備中の企業(IT業界)の人事制度の見直しにおいては、古くから在籍していた社員が管理職に長年滞在していてポジションがあかないことがありました。

その影響により、複数名の優秀な若手の離職などに繋がっていました。

しかし、その管理職に対しても合理的にポジションを変える合理的な説明ができなかったことや、若手を抜擢する制度がなかったため、その状態が放置されていた状態でありました。

そこで、私が人事制度の見直しに関わるようになったときに、この企業においてまず着手したのは、等級における役割の定義を明確に言語化したことでした。

それに加え、そして若手を報酬・ポジションの両面から抜擢昇格できる評価制度、且つ会社の人件費が肥大化しないように、昇給にメリハリをつけた報酬制度に変更しました。

その結果、管理職の方は他社に転職すると共に、入社5年目以内の若手が部長になったことで、営業戦略の実行力も上がり売上や営業利益が120%超の予算達成をしました。

効果はそれだけではありません。

そうして活躍する先輩を見た若手が以前よりも頑張るようになり、離職率が低下、さらには新卒及び中途採用においても大手企業や外資系など採用競合企業とられていた人材層の採用もできるようになりました。

このように、人事制度を見直したことで、まずデトックス作用による既存の組織の質の変化、そして離職防止の意味での量の維持、さらには優秀な人材の採用の成功での質・量ともに向上しました。

「採用」「定着」の鍵は人事制度設計にある

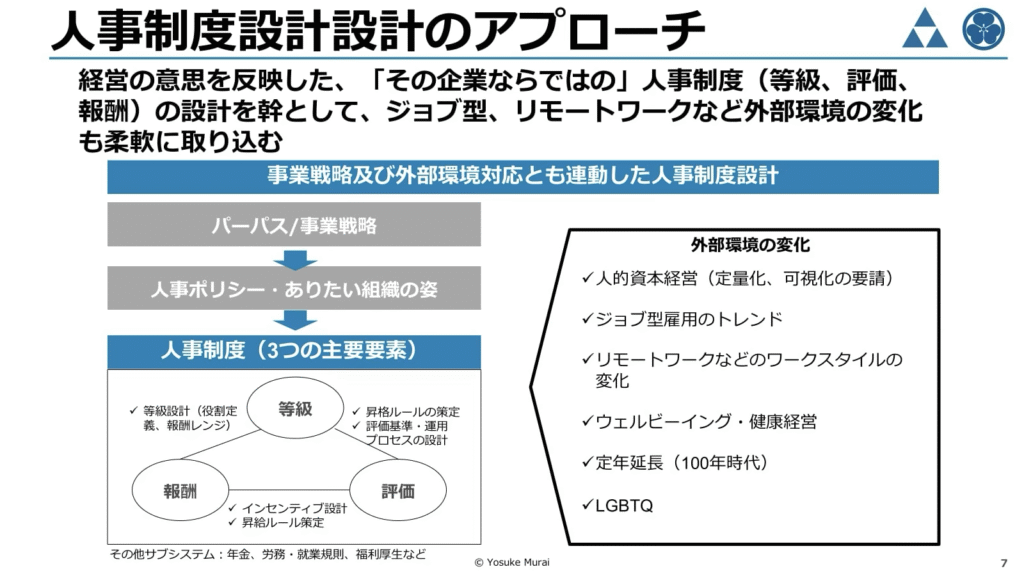

つまり、企業の採用、定着の鍵は人事制度設計(下図)にあります。

多くの中小企業は、優秀な人材の採用に苦労し、また一度採用した人材がすぐに辞めてしまうという問題に悩んでいます。

しかし、採用にかける予算を増やしたり、社員の福利厚生を改善したりするだけでは、根本的な解決にはなりません。

人事制度というと、一見専門性が高く見えてしまうがゆえに、大企業では人事部、中小企業では社労士の先生に任せてしまい、経営陣の関与が少ないケースも見られます。

しかし、人事制度は企業理念や戦略との連動が重要です。特に強い組織であるほど、しっかり連動しているといえるでしょう。

この点を分かりやすく説明するために、プロスポーツチームを例に考えてみましょう。

結果を出すプロスポーツチームでは、ただ優秀な選手が集まるだけでなく、監督の方針にそってどんな選手が評価されるか明確です。

監督が代われば選手もガラリと変わるチームも珍しくありません。

企業経営においては、監督のように経営者がコロコロと変わることはないですが、それを除けば強い組織づくりに求められる要素は同じです。

理念と戦略、人事制度を連携させる

企業理念と戦略と人事制度が連携していることで、社員は自分の役割や目標を理解し、戦略の適切な実行・改善、そして年度予算や中期経営計画の目標を達成します。

そして、しっかり実行した社員は評価をされ報酬やポジションがあがり、会社と共に成長していくことができます。社員と企業が同じ目標に向かって進むことに対して適切なインセンティブが働いている状態です。

すると、企業の成長に合わせて認知度があがり、加えて社員がイキイキして働いているように見えるということもあり、採用もスムーズに進むという好循環が生まれるのです。

また、先ほどの事例のように、企業理念や戦略にそぐわない人材は自然と退職し、組織が健全に成長していくための土壌が整います。

以上のように、人事制度は採用・定着に大きな影響を与えます。

しかし、その設計には様々な要素を考慮する必要があります。特に重要なのは、制度設計の「プロセス」です。

いきなり制度の細部を検討するのではなく、まず経営者の想いや事業戦略を深く理解し、それを制度に落とし込んでいく必要があります。

そのプロセスで大事になるのが、社長(経営者)の本音をしっかり解きほぐすということです。

企業理念・戦略との連動の重要性はお伝えした通りであり、これを担うのはまさに社長であるからです。

つまり、人事制度の起点は社長の想いから始まるのです。

まとめ

・採用・定着に課題のある企業は、人事制度を見直すことが有効である

・人事制度によって、以下の3つの効果が期待できる

①組織のデトックス作用

②優秀な人材の定着

③採用力の強化

・成功の鍵は、企業理念や戦略との連動

次回は「人事制度は社長の本音のメッセージ」と題して、経営者の想いをいかに制度に反映させるか、その重要性と具体的な方法について解説します。

人事評価制度にお困りの方は、お気軽に村井にご相談ください。

➖ 資料請求 ➖

資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖

新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。